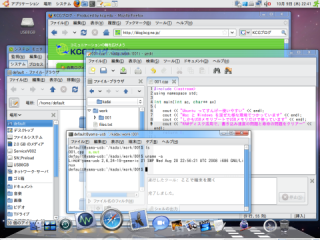

USBメモリで普通のハードディスクと同等のインストールをしたUbuntu使っているので,「つっこみ」が入る前に一応,ポリシーというか方針などを書いておきます・・・。

USBメモリの書き換え回数には制限があり,USBメモリでUbuntuを動かす危険性について。

Ubuntu日本語フォーラムより

USB メモリーで Ubuntu を運用するのが望ましくない件

http://forum.ubuntulinux.jp/viewtopic.php?id=3129

より

知っている方も多いでしょうが、USB メモリーの寿命はそう長くはありません。USB メモリーで Ubuntu 環境を運用することの危険性を知っておいてください。

そこのリンク:

http://usersforum.turbolinux.co.jp/viewtopic.php?t=101

より

例を上げると、USBメモリに使われる、NANDメモリは、通常は10万回程度の読み書き保証があると思いますが、5秒毎に書き換えを行うと、一日に、(60/5)*60*24=17,280回の書き込みになり、6日程度で10万回になります。アプリケーションなどのデーターと違って、ログなどが煩雑に書き込まれるOSのディスクとして利用すると、意外と10万回のアクセスは、すぐに行われてしまいます。

6日っすか!!。NANDメモリ1箇所につき10万回なので,この計算式は1箇所に集中して書き換えが発生したら・・・。ということなんじゃないでしょうか?

http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080204_usb_memory_life/

によると

使用頻度としては2週間~3週間に1度あるかないかぐらいで、LinuxのISOイメージなどを詰め込んで移動させるのに使ってました。

購入したのは2007年2月27日。故障したことが発覚したのは2008年1月13日。発覚したきっかけはこのUSBメモリにコピーしたZIPファイルをローカルに戻して解凍しようとしたらエラーが起きたこと。さらに画像も化けることが判明。

書き込みデータがこわれています。2週間~3週間に1度,LinuxのISOイメージなど書き込みだけで1年未満でディスクがこわれるのでしょうか?

具体的な書き換え回数を計算すると・・・。

1年は365日で1週間は7日なので週の数は 365÷7=52.142857143となり,1年は約52週あることになります。で2週間〜3週間に1度あるかないか,なので多く見積もって2週間に1度書き込みとすると,1年の書き込み回数なら 52週÷2週=26回となります。

多めに見ても26回しか書き込んでいないはずです。「ウエアレベリング」などの書き換え回数最適化を無視して計算していますので,実際はもっと少ない回数となります。

NAND型フラッシュメモリの寿命はそこまで短くありません。

そもそも,書き込みエラーチェックが働いていないのでは?

不良セクタチェック機能も働いていませんし。

など,疑問がたくさんあります。

これは,このUSBフラッシュメモリ自体がたまたま不良品である可能性が高いと思われます。通常の品質であればここまで低いとは思えません。これは,書き換え回数が限界に達したから壊れたということではないと思われます。またそうであっても,26回書き換えただけで書き込み限界に達して こわれるというのは,10万回どころか100回にも達してないので,商品のばらつきというレベルではなく,不良品であるともいえます。

また,そのレベルの品質で出荷しているのならもっと大勢の人が被害にあうはずで,だれもUSBメモリを使わなくなります。

USBメモリ=危険,ハードディスク=安全とはなりません。どちらもデータが消える危険性がある。ということです。

USBメモリはハードディスクよりは寿命が短いかもしれませんが,短すぎて問題があるというレベルでもありません。(というのを実証実験中ですが・・・。)

私は 以前,1年程度しか使っていないハードディスクが壊れました。ハードディスク上のデータがこわれているので,コンピュータの動作がおかしくなっています。

その時の様子:http://sato-si.at.webry.info/200504/article_2.html

ここでいうUSBメモリは危険というのは,SSDが危険とか,ハードディスクが危険というのと同等だということです。

どんな記憶ディバイスでも突然こわれることがあるので,バックアップを取りましょう。ということです。

私が使っているUbuntu環境は1ヶ月となります。フルにデスクトップ環境として動かしています。朝から夜まで動かしていることも何日もあります。

消える消えると言われているので,定期的にGParted を使ってUSBメモリのフルイメージのバックアップをしていて,ディスク全体のチェックをかねてディスクイメージのバックアップをしていますが,エラーなしでコピーが取れています。

良く書き込まれるところをRAMディスク化していますが,まだまだしょっちゅう書き換えている箇所があります(ログ系です)。

ちなみに,高価なUSBメモリだと書き換え回数が多いものもありますが,これは,おもいっきり安物です。

たまたまでしょうか?ラッキーなだけ???ひょっとして間もなく終了!?

USBメモリが壊れたら,壊れたら買い換えます。別のメーカーにして,また耐久テストをしてみます。もちろん買い替え費用は3千円程度です。2回まで買い換えるつもりです。(USB接続のハードディスクの最低価格が9千円程度なので3回買い換えるとUSB接続ハードディスクより高くなるため,損な気分になるから。)

しかし,なかなか壊れてくれません。さて,いつになったらこわれるのでしょうか?

ところが,世の中にはSSDにUbuntu 8.04 が インストールされているのコンピュータが日本でも販売されています。

SSDもUSBメモリもどちらもNAND型フラッシュメモリです。基本的な構造が同じです。またNAND型フラッシュメモリは書き換え回数が10万回といわれいる根拠の構造です。

SSDにUbuntu 8.04 が インストールされているのコンピュータとUSBメモリに入っているUbuntu 8.04 に違いがあるのでしょうか?(なんか,カスタマイズされているそうですが,関係あるのかな。また,これによって書き換え回数に対する根本的な解決が出来るなら知りたい。)

参考(以前にも出しましたが・・・):

Enterprise Watch デル、Atom搭載で約1kgのミニノート−Ubuntu採用で5万円を切るモデルも http://enterprise.watch.impress.co.jp/cda/hardware/2008/09/05/13787.html

http://www1.jp.dell.com/content/topics/topic.aspx/jp/segments/corp/pressoffice/2008/080905?c=jp&l=ja&s=corp

それに以下の様な話もあります:

2006年8月の記事です:

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20060801/244807/

メモリーメーカーにこの点を聞いたところ、フラッシュメモリーの耐久性は大きな障害にならないとのことでした。読み書きを繰り返すごとに劣化はしていきますが、HDDのように急に壊れることは少ないとのことです。劣化の進行具合も「記録保持期間が10年間だったものが、8年、7年と短くなっていく程度」(同メモリーメーカー)。また、フラッシュメモリーには読み書きを制御するチップも搭載されており、特定の場所に書き込みが集中しないよう工夫されています。

2007年5月の記事です:

http://www.tdk.co.jp/techmag/knowledge/200705/index2.htm

また、フラッシュメモリーは書き込みできる回数に制限があります。電子が貫通する際に酸化絶縁膜を劣化させることがその原因です。対策として、なるべくすべてのメモリーセルに対して均等に書き込むため、「ウエアレベリング(メモリーへの書き込み回数を平滑化すること)」などの工夫が盛り込まれています。おかげで、現在市販されているフラッシュメモリーは50〜100万回程度までの書き込みが可能とされているので、現実的な使用状況において、特に気にする必要はなくなったと言っていいでしょう。

SSDとUSBメモリはどちらもNAND型フラッシュメモリーです。

SSDには,「ウエアレベリング(メモリーへの書き込み回数を平滑化すること)」があってUSBメモリには,「ウエアレベリング」がないのでしょうか?

最近のUSBメモリにも「ウエアレベリング」入っているはずですが・・・。

ということで 大丈夫なような気がするので とにかく 実証実験中です♪。

・USBメモリで運用するメリットが大きいこと

・問題があることを知っていて,その問題にある程度対処していること(書き込みが多いディレクトリとホームディレクトリをRAMディスク化している)

・SSDとUSBメモリはどちらもNAND型フラッシュメモリで書き換え回数が10万回ですがどちらも「ウエアレベリング」によって書き換え回数が多くなっていて,SSDはプリンインストールすらOKで,USBメモリはだめなのはなぜか?が良く分からないため。(USBメモリの方がしょぼそうですが。)

・USBメモリがこわれたときの損害が3,000円程度で済むため,極めてローリスクである。

SSDでも書き換え回数について:

http://bbs.kakaku.com/bbs/05370110002/SortID=7458703/

http://www.tdk.co.jp/techmag/knowledge/200705/index2.htm

で

SSDやUSBメモリは50〜100万回程度までの書き込みが可能と

いうことを考えると,HDDと同等か半分の性能まで確保出来ていると考えていいような気もします。

参考:

日本HDD協会2008年4月セミナーレポート

〜HDD対SSD、その行方を議論:

http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0423/idema.htm

USBフラッシュメモリの書き換え回数:

http://edcforum.okwave.jp/qa2257876.html

ハードディスクの寿命と故障リスク:

http://www.reusepc.net/page/chuko_choice05.html

一般的に、100万回以上の書き換えができ、それが機械的な寿命なのですが、実際にはその書き換え回数に満たない年数で寿命を迎えます。その原因は人間は気になりませんが、空気中を漂う埃です。

ハードディスクの寿命:

http://hddbancho.co.jp/longevityof_hdd.html

日ごろ接する電気製品で最も壊れるのは電球・蛍光灯に続いてハードディスクそのものであるから数十年の寿命であっても信用しにくい。

上記より,USBメモリやSSDの寿命や信頼性はいずれハードディスクを越えるでしょう。機械的に高速回転や可動部があるものは信頼性・寿命・チリ・ほこりの環境・振動衝撃に対する耐性や消費電力や大きさに限界がありますから。これからはゼロスピンドルですよ。

comments

コンピュータ技術は勉強すればするほど お得です。

コンピュータ技術は勉強すればするほど お得です。

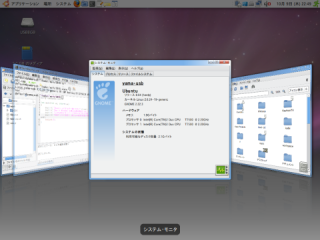

最近使っている環境。

最近使っている環境。